岩浆房中镁铁质岩浆的冷凝过程一直是层状岩体研究的关注热点,其中堆晶矿物与熔体之间如何分离被认为是控制层状岩体成分演化和物性变化的关键因素。晶粥中粒间熔体的排出机制对于探讨形成层状岩体的岩浆过程非常关键,是现代火成岩石学研究中的一个重要问题。晶粥中粒间熔体的排出机制主要有两种:粒间熔体和主体岩浆之间的成分对流作用(compositionalconvection)和堆晶矿物本身重力不稳定驱动的压实作用(compaction)。晶体粒度分布(CSDs)可用来分析粒间相矿物形成时的物理过程,从而有效地探讨粒间熔体的排出机制。

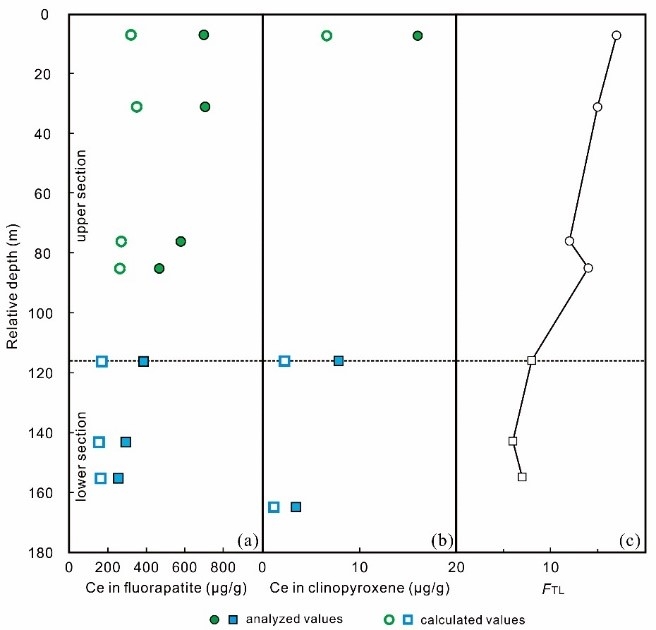

长安大学王梦玺副教授与中科院矿物学与成矿学重点实验室岩浆作用与成矿学科组王焰研究员合作,对扬子地块北缘新元古代毕机沟层状岩体主要铁矿石层之上的粒间相氟磷灰石进行了成分、显微结构和CSDs研究。氟磷灰石主要赋存在磷灰石-氧化物辉长苏长岩单元,根据其组成矿物特征可分为上、下两段:上段中矿物变形较弱、且氟磷灰石粒度通常小于0.4mm,下段中矿物变形明显、且氟磷灰石粒度可达2.5mm。氟磷灰石的Ce含量从下段(230-387μg/g)到上段(468-704μg/g)逐渐升高(图1a)。根据与各样品平衡的熔体成分计算出的原始氟磷灰石和单斜辉石的Ce含量,也表现出逐渐升高的趋势,而且明显低于实测值(图1a-b)。模拟结果表明上段粒间熔体的比例(FTL;12-17%)高于下段(6-8%)(图1c),利用FTL和氟磷灰石含量计算,发现上段氟磷灰石较高的REE含量主要受trappedliquid shift(TLS)effect控制,而不代表其结晶时的原始成分。因此,利用磷灰石成分反演层状岩体原始岩浆微量元素组成时需谨慎。

图1 磷灰石-氧化物辉长苏长岩单元中氟磷灰石(a)、单斜辉石(b)Ce含量和FTL(c)

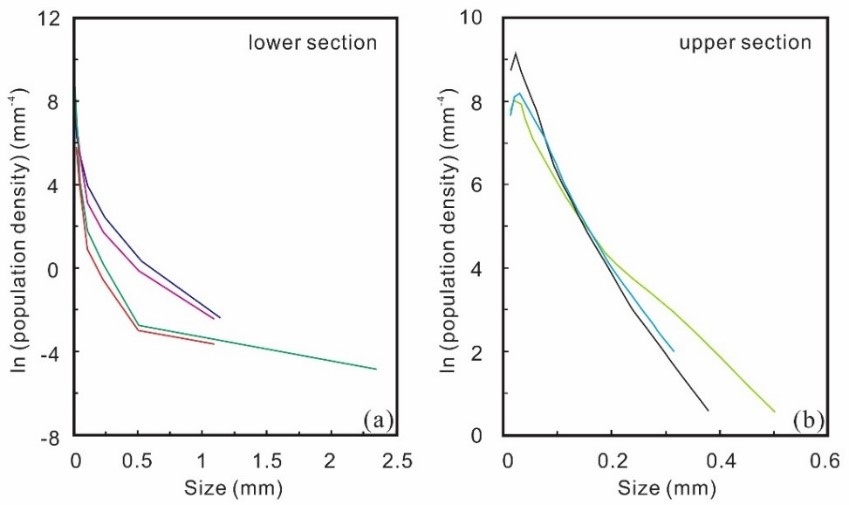

磷灰石-氧化物辉长苏长岩单元中普遍发育不同程度的矿物变形,说明其粒间熔体排出的过程受到了压实作用的影响,根据主要组成矿物的变形程度估算,下段压实程度(~37%)高于上段(~22%)。另一方面,氟磷灰石的CSDs曲线反映出不止是压实作用的影响:下段氟磷灰石具有弯折且上凹的CSDs曲线(图2a),暗示其形成于成分对流过程中粒间熔体和主体岩浆之间的相互交换;上段中氟磷灰石CSDs曲线围绕一个固定的点逆时针旋转,而且小于0.1mm的颗粒具有上凸的CSDs曲线(图2b),暗示其形成过程中发生了结构粗化(texturalcoarsening)。

图2 磷灰石-氧化物辉长苏长岩单元下段(a)和上段(b)中氟磷灰石CSDs曲线

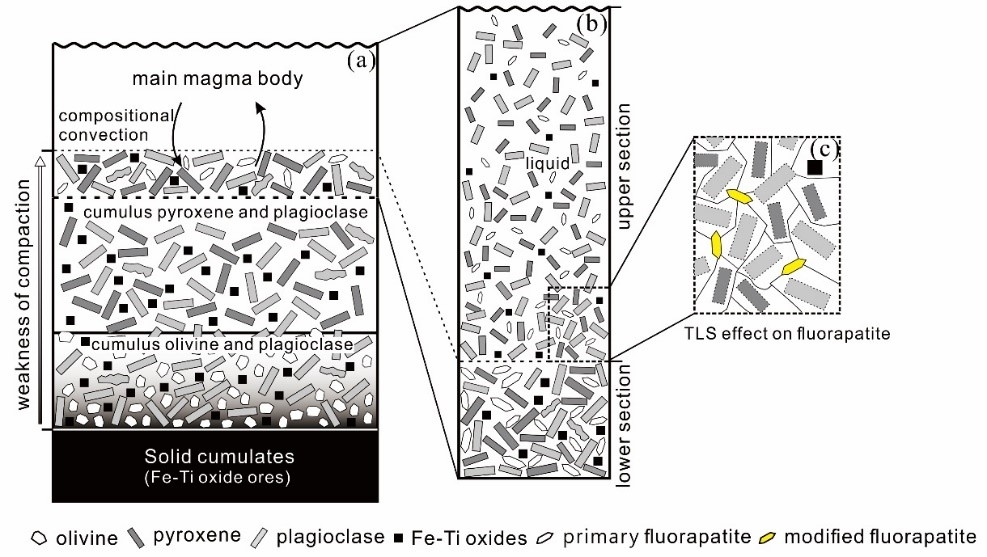

CSDs结果显示,大量铁钛氧化物结晶形成含矿层后,上覆磷灰石-氧化物辉长苏长岩单元中导致粒间熔体排出的压实作用已逐渐减弱,而以成分对流作用开始占主导(图3a)。由于上段粒间熔体中结晶的铁钛氧化物相对下段明显降低,粒间熔体与主体岩浆之间的密度差减小,阻碍了成分对流的发生,导致上段中粒间熔体不能有效排出,同时高FTL值促进了TLSeffect和结构粗化的发生(图3b-c)。因此,在层状岩体岩浆房中,压实作用在铁钛氧化物开始结晶时,对粒间熔体的排出过程起主导作用,而当大量铁钛氧化物结晶后,压实作用逐渐减弱,成分对流作用则在粒间熔体排出过程中起主导作用。

图3 岩浆房中粒间熔体排出过程和TLS effect对氟磷灰石成分改造的模式图

这项研究显示,对粒间相磷灰石进行晶体粒度分布研究,可有效识别岩浆房中的压实作用和成分对流作用,为探讨层状岩体的成分演化和物性变化提供可信的依据。相关成果近期发表在Journalof Petrology上,该项研究受国家自然科学基金项目(41972057、41502066和41325006)资助:

Mengxi Wang, Christina Yan Wang*. 2020. Crystalsize distributions and trace element compositions of the fluorapatite from theBijigou Fe-Ti oxide-bearing layered intrusion, Central China: insights for theexpulsion processes of interstitial liquid from crystal mush. https://doi.org/10.1093/petrology/egaa069