热液锡矿在空间上和来源上主要与高分异的花岗岩类有关。这类长英质岩石通常经历了不同程度的岩浆期后亚固相蚀变。对热液锡矿床及相关的花岗岩进行定年的传统方法有锆石U–Pb、全岩/单矿物Rb–Sr、Sm–Nd、K–Ar、40Ar–39Ar、辉钼矿Re–Os同位素定年。高分异花岗岩中的锆石通常具有较高的Th和U含量,其放射性衰变产生α粒子,α粒子的弹性反冲会破坏锆石晶格,导致其U–Pb体系不封闭,容易受到扰动。Rb–Sr、Sm–Nd、K–Ar和40Ar–39Ar的同位素封闭温度较低,容易受到晚期热液蚀变作用和后期热事件的叠加或重置。锡矿床中的辉钼矿具有低的Re含量和高的普通Os含量,Re–Os体系有时会被后期蚀变过程所重置。锡石是锡矿床中的主要矿石矿物,含有ppm级别U含量。锡石U–Pb定年可以用来直接厘定锡矿床的形成年龄。锡石的U–Pb同位素封闭温度高于花岗岩的固相线温度和锡石结晶温度(通常为300~450C)。因此,锡石U–Pb定年可以用来厘定稀有金属花岗岩及相关热液锡矿的形成年龄。此外,一些碎屑沉积物的重砂矿物中也含有锡石,锡石U–Pb年龄可以用来示踪沉积物的源区。

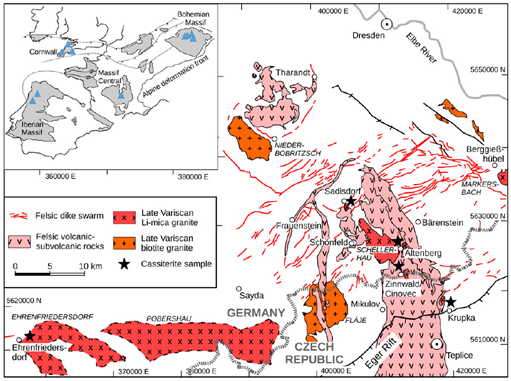

厄尔士山脉/克鲁什涅山脉(德语:Erzgebirge,捷克语:Kruné hory)位于中欧德国和捷克交接部位的波西米亚地区(图1)。该地区盛产多种热液金属矿床,为现代采矿地质学的发源地,并且为矿床学一些基本理论的建立提供了基本素材。德国弗莱贝格附近的银矿开采始于公元1168年,而Krupka和Zinnwald地区的砂锡矿开采则可以追溯到青铜器时代。二战以后,厄尔士山脉成为欧洲主要的铀矿产区。该地区锡的总资源量可达100万吨,其中已经开采30万吨。即便如此,该地区仍然存在一系列函待解决的基本问题,例如,与花岗岩有关的锡矿床和稀有金属矿床的精确成矿时代以及这些花岗岩本身的成岩时代存在很大争议。根据地球化学、矿物学以及野外地质关系,当前经典和流行的观点认为厄尔士山脉关于花岗岩岩浆作用及其有关的岩浆热液矿床可以分为330~320 Ma和310~290 Ma两期,两者时间存在着约束较差的20 m.y. 的间歇。该观点最近被一些包裹在云母中锆石/晶质铀矿的U–Pb定年和辉钼矿Re–Os定年工作所质疑。这些成岩成矿年代学争议主要是由于花岗岩的高分异属性及不同程度的热液叠加作用导致,即全岩/单矿物Rb–Sr、Sm–Nd、K–Ar、40Ar–39Ar同位素体系受到了扰动、变晶锆石的同位素体系为开放状态。

图1 厄尔士/克鲁什涅金属成矿省东部花岗岩类地质图

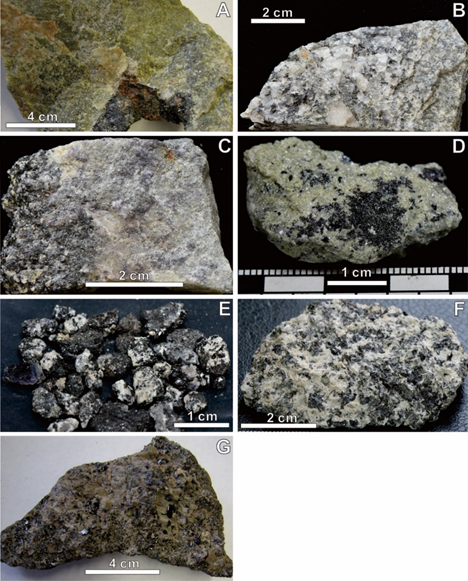

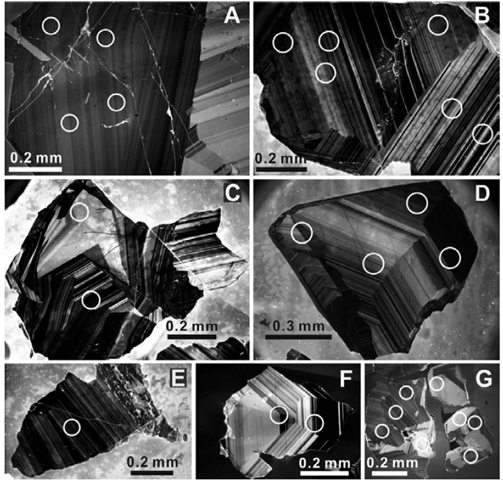

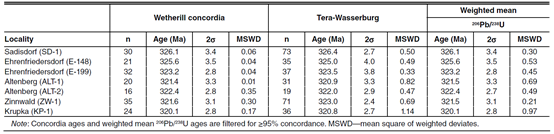

中国科学院广州地球化学研究所孙卫东研究员课题组章荣清博士后、德国克劳斯塔尔工业大学Bernd Lehmann教授和英国伦敦自然历史博物馆Reimar Seltmann教授等在多方合作下,选取厄尔士山脉五个典型锡矿床中的锡石进行LA-ICP-MS U–Pb定年(图2),约束该区锡矿床成矿时代,间接探讨该区花岗岩岩浆热液作用发生的时限。厄尔士山脉主要锡矿床的锡石具有高的Ti和W含量,低的Nb和Ta含量,具有明显的CL震荡环带。CL图像上看出只有少量的锡石颗粒被后期细脉确切,表明大多数锡石形成于同一阶段,受后期蚀变作用影响小(图3)。五个典型矿床的七个样品的定年结果汇总见表1。这些定年结果揭示了锡石的结晶年龄,即代表厄尔士山脉主要锡矿床的锡成矿事件的时限。

图2 厄尔士代表性锡矿床锡石云英岩/石英脉矿石照片

图3 用于LA-ICP-MS分析的典型锡石样品的CL图像。白色圆圈为激光分析束斑,大小为74 μm

表1 厄尔士金属成矿省五个主要锡矿床的锡石U–Pb定年结果统计数据

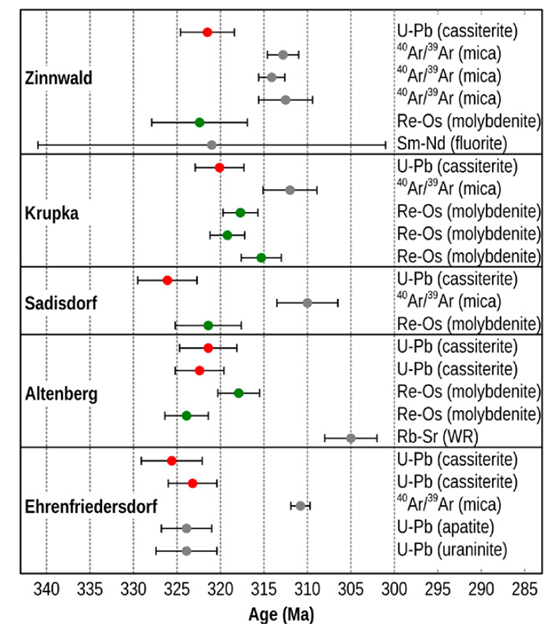

前人获得的对厄尔士成矿省稀有金属花岗和相关锡矿床的K/40Ar–39Ar, Rb–Sr和Sm–Nd年龄具有大的时间跨度,为290~330 Ma。对Altenberg地区细晶质花岗岩的ID-TIMS 锆石U–Pb定年给出了三组206Pb/238U表观年龄,分别为292~366 Ma(气体磨蚀)、311~320 Ma(部分气体磨蚀)和252~291 Ma(未磨蚀),该研究表明即便是ID-TIMS单颗粒锆石U–Pb定年技术也难以获得高分异花岗岩的可靠年龄。然而,对具有U–Pb继承性及开发体系的锆石点进行剔除和校正后,可以获得319.2 ± 2.4 Ma的Wetherill U–Pb谐和年龄。该年龄与本文获得的Altenberg锡石LA-ICP-MS U–Pb年龄在误差范围内一致(图4)。Ehrenfriedersdorf锡矿与一系列高分异的花岗岩穹窿有关,其中Greifensteine碱长花岗岩包裹在云母中晶质铀矿的U–Pb年龄为323.9 ± 3.5 Ma(2σ, MSWD = 0.96)。该年龄与我们对其进行锡石U–Pb定年的结果一致(图4)。捷克境内的与Karlovy Vary岩体有关的Krasno云英岩型锡矿,大约在Ehrenfriedersdorf锡矿以南50 km处,其辉钼矿模式年龄也与我们对Ehrenfriedersdorf锡矿的U–Pb定年结果一致。同时,我们的锡石U–Pb定年结果也与Zinnwald/Cinove和Sadisdorf两个矿床的辉钼矿Re–Os年龄(322.4 ± 5.5和321.4 ± 3.8,2σ)在误差范围内一致。

图4 厄尔士山脉典型锡矿床及相关花岗岩的年龄图谱

现有的对Zinnwald/Cinovec、Sadisdorf和 Ehrenfriedersdorf三个矿床的云英岩中云母40Ar–39Ar定年结果为310~315 Ma(图4),比花岗岩侵位和锡石结晶年龄年轻约10 m.y.左右,可能记录了另外一个后期区域热事件的时间。该区域热事件可能与Teplice地区和厄尔士磨拉石盆地内所报道的周期性的熔结凝灰岩形成以及高热流活动有关(310~294 Ma)。本文所获得的锡石U–Pb年龄以及前人的一些定年结果表明,厄尔士成矿省内碱长花岗岩岩浆作用及相关的锡成矿作用发生在较短的时间间隔范围内。320~326 Ma的时间跨度也与厄尔士成矿省内大型复式花岗岩岩基具有较长的岩浆热液活动历史模型吻合。该大型岩浆房可以演化出高分异的小体积的残留熔体,进而冷却形成碱长花岗岩、维持花岗岩周围大规模的流体活动。

部分熔融形成稀有金属花岗岩的源岩,可能为冈瓦纳大陆边缘的晚新元古代和早古生代的变质火山沉积岩,这些变质火山沉积岩为厄尔士地区因推覆堆叠作用形成的基底。该区高温高压峰期变质作用发生在约340 Ma,随后迅速抬升,形成走滑断层以及发生大规模的晚造山和后造山花岗岩岩浆作用。含锡碱长花岗岩由经历了高度结晶分异的晚期熔体固结形成,其侵位时代早于320 Ma。

该论文近期在线发表在地质学领域国际著名期刊《Geology》上,第一作者为中国科学院广州地球化学研究所矿物学与成矿学重点实验室孙卫东研究员课题组章荣清博士后。本研究成果受到国家重点研发计划“深地资源勘查开采”专项“燕山期重大地质事件的深部过程与资源效应”(2016YFC06008)、中国博士后基金(2015M572373)、欧盟Horizon 2020项目641650 FAME、德国联邦教育和研究部(BMBF)合作项目r4 Wirtschaftsstrategische Rohstoffe: ResErVar联合资助。

论文信息:

Rongqing Zhang, Bernd Lehmann, Reimar Seltmann, Weidong Sun, Congying Li. Cassiterite U-Pb geochronology constrains magmatic-hydrothermal evolution in complex evolved granite systems: The classic Erzgebirge tin province (Saxony and Bohemia). Geology, 2017, in press.

全文链接:

https://doi.org/10.1130/G39634.1

附件链接:

http://www.geosociety.org/datarepository/2017/2017364.pdf