李震、李鹏飞等-EPSL:从水系重组看冈瓦纳造山运动驱动晚三叠世全球变冷

地球长期气候演变受碳循环平衡所影响,火山活动等地幔脱气过程向大气中输入二氧化碳,而硅酸盐岩风化作用则持续消耗二氧化碳。在短时间尺度上,地幔柱相关的大火成岩省喷发可释放巨量二氧化碳,引发全球性的急剧升温。在长时间尺度上,海底扩张通过改变洋中脊系统的规模影响全球碳排放通量,而大陆弧岩浆活动具有双重作用,既通过火山喷发排放二氧化碳,又通过构筑高地形促进硅酸盐岩风化以消耗二氧化碳。造山运动所驱动的硅酸盐岩风化作为地球重要的“恒温器”,可实现对气候的长期稳定调控,但在深时记录中识别与厘清其全球性影响仍是学界面临的挑战。为此,中国科学院广州地化所李鹏飞项目团队以青藏高原特提斯喜马拉雅序列为研究对象,通过沉积物源分析所识别的水系重组证据,并结合构造重建,揭示了地球历史上一次规模宏大的“河流重组”事件及其对全球气候系统的深远影响。

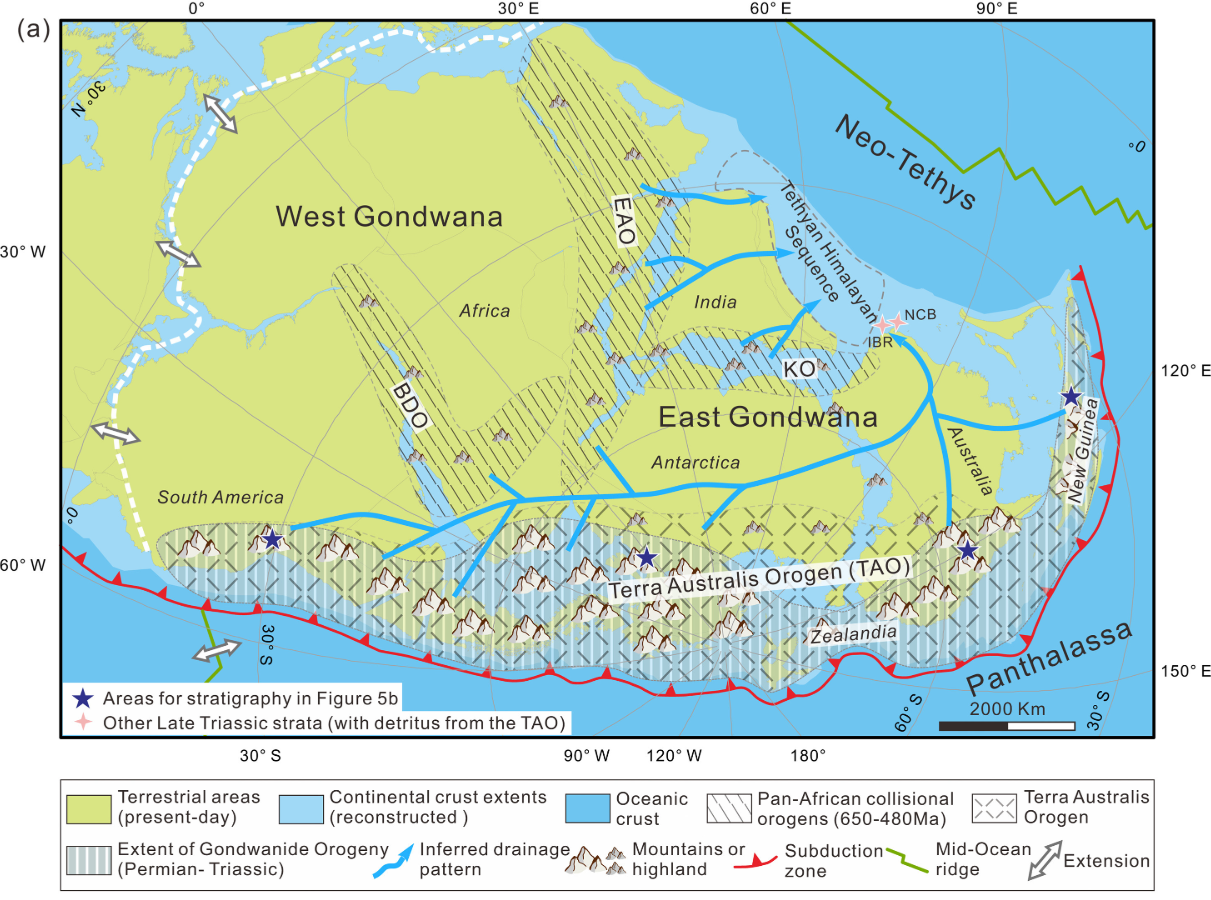

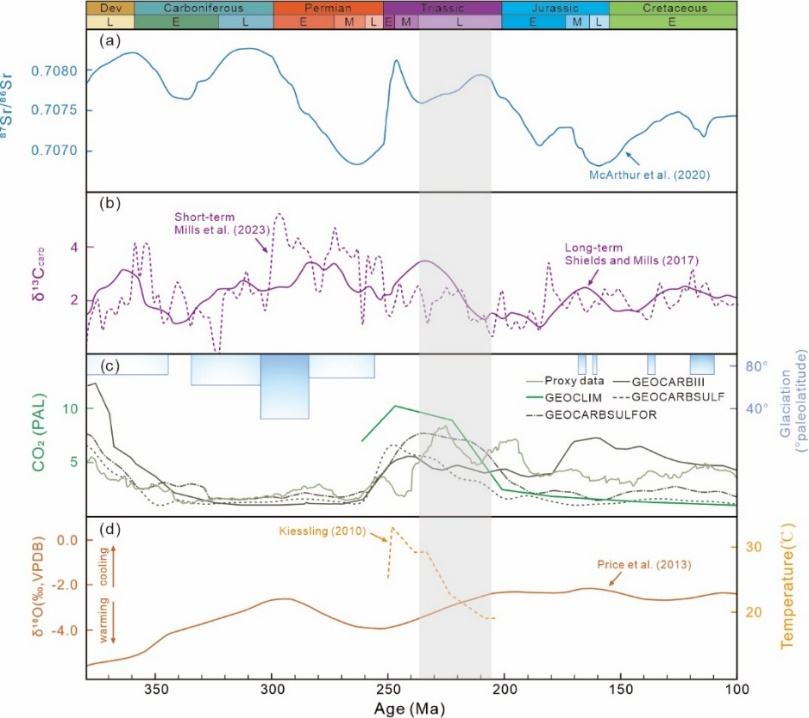

特提斯喜马拉雅保存了冈瓦纳大陆北缘古生代以来的连续海相沉积,为研究大陆尺度物源与水系演变提供了理想载体。项目团队系统分析了该地区12,505颗碎屑锆石U-Pb年龄,并结合Hf同位素组成特征、多维标度分析及定量物源模拟,发现在晚三叠世之前,冈瓦纳北缘碎屑锆石主要源自其内部的前寒武纪古老基底和泛非造山带,而在上三叠统地层中则突然出现了约占总量30%、年龄为2-3亿年的年轻锆石组分,而这一年轻组分来源于远在数千公里外的冈瓦纳大陆南缘——一条绵延约1.8万公里、名为“Terra Australis Orogen”的宏伟造山带。冈瓦纳大陆北缘在晚三叠世出现的这一物源突变,以及跨越大陆尺度的物源联系,共同指示了当时冈瓦纳大陆上发生了重要的水系重组事件,形成了横贯大陆的巨型河流系统,将冈瓦纳南缘造山带物质长距离输送至北部被动大陆边缘(图1)。这一河流系统的形成受控于二叠纪–三叠纪冈瓦纳造山运动(Gondwanide orogeny)所引发的大规模山脉隆升,其不仅改变了大陆的水系格局与河流流向,还通过增强的硅酸盐风化作用持续消耗大气CO₂,最终成为驱动晚三叠世全球气候变冷的关键机制。全球海水锶同位素(⁸⁷Sr/⁸⁶Sr)值在晚三叠世的显著升高,为大陆风化通量激增提供了直接证据,而同时期碳酸盐岩碳同位素(δ¹³C)的负偏趋势,进一步支持了风化增强导致的碳酸盐埋藏增加(图2)。

该项研究通过解读特提斯喜马拉雅沉积岩中的碎屑锆石记录,刻画了晚三叠世冈瓦纳大陆上河流万里奔袭的壮阔图景,揭示了其背后的驱动机制及其对全球气候的深远影响。该研究将深时地质时期的构造事件、地表过程与全球气候变化有机联系,系统阐释了地球多圈层之间复杂而深刻的相互作用,为揭示 “构造-地貌-气候”耦合机制提供了典型范例。

论文信息:Li,Z. (李震),Li,P.* (李鹏飞*),Rosenbaum,G.,Cawood,P. A.,Wang,Q. (王强),Yuan,C. (袁超) & Shen,J. (沈俊) (2025). Rivers of change: the Tethyan Himalaya records how the Gondwanide orogeny altered Late Triassic global climate: Earth and Planetary Science Letters,671,119687.

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.epsl.2025.119687

图1、晚三叠世冈瓦纳大陆水系格局重建图。

图2、晚三叠世海洋锶同位素、碳同位素与古气候指标演化特征。(a)该时期海水⁸⁷Sr/⁸⁶Sr值的显著升高,指示大陆硅酸盐风化作用持续增强;(b)碳酸盐岩δ¹³C值的降低,反映碳酸盐埋藏相对增加而有机碳埋藏相对减少;(c-d)晚三叠世大气CO₂浓度与基于氧同位素估算的全球温度呈现总体下降趋势。

附件下载: